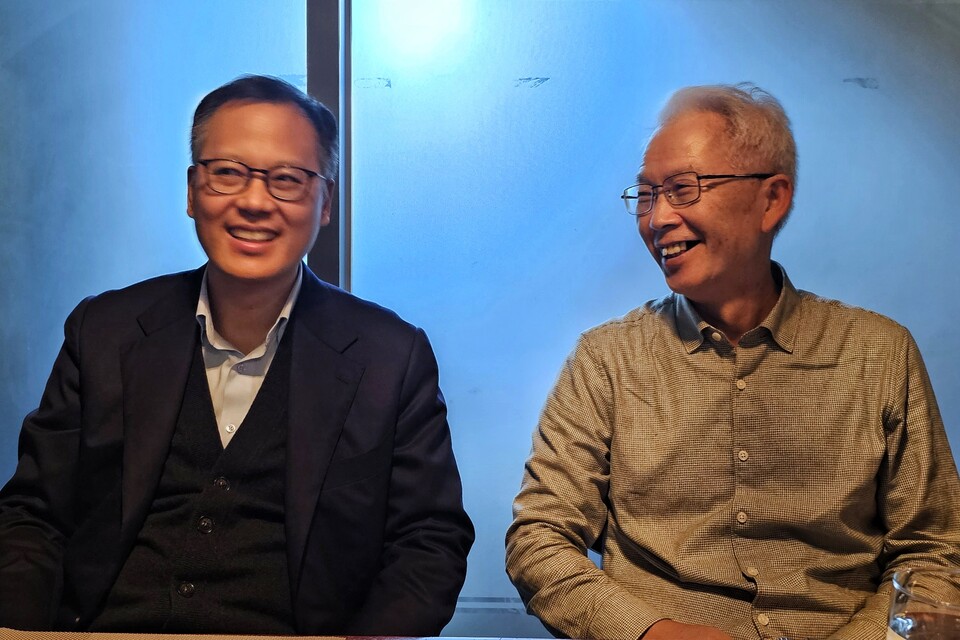

[연세암병원 조병철 교수‧제노스코 고종성 대표 대담①]

기술 이전부터 임상 개발까지의 우여곡절 그리고 ‘운명적 만남’

조병철 교수 “외면 받더라도 누군가는 알아준다는 마음으로 연구”

유한양행의 비소세포폐암 치료제 ‘렉라자(성분명 레이저티닙)’가 2차 치료에 이어 1차 치료 급여 등재에 성공하며 명실상부한 국산 항암 신약 대표주자로 거듭났다. 최근에는 글로벌 판권을 보유한 얀센이 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA)에 ‘리브리반트(성분명 아미반타맙)’와의 병용요법 허가를 신청하며 K-블록버스터로의 도약을 앞두고 있다.

원개발사인 제노스코와 오스코텍을 거쳐 유한양행의 품에서 국산 신약으로 거듭난 렉라자는 ‘오픈 이노베이션’의 대명사지만 그 이면에 어떤 이들의 노력과 헌신이 있었는지는 잘 알려지지 않았다. 이에 본지는 렉라자 개발 주역인 연세암병원 조병철 교수(폐암센터장)와 제노스코 고종성 대표를 함께 만나 렉라자 개발 비화를 들으며 다음 국산 항암 신약의 실마리를 찾아봤다. 고종성 대표는 렉라자 물질 개발을, 조병철 교수는 임상시험을 주도했다.

몇 번의 우연 끝에 첫발 뗀 '렉라자' 임상 개발

먼저 두 사람의 인연은 지난 2013년으로 거슬러 올라간다. 미국 보스턴에 위치한 바이오텍 제노스코를 이끌던 고종성 대표가 조 교수에게 한 통의 메일을 보낸 것.

조 교수는 “원래 알던 분이 아니었는데 한국에 들어가면 한번 만나보고 싶다는 메일을 주셨다. 제 논문을 보고 연락을 준 거였다. 실제로 만나 뵙자 어떤 약물을 소개하시면서 공동 연구를 하자고 제안했다. 하지만 당시에는 연구실에 사람도 부족했고 여력도 안돼서 고 박사가 미국으로 돌아간 뒤 화상 회의를 한 번 하는데 그쳤다”며 “그 당시에는 그 약물이 렉라자일 거라곤 생각도 못했다”고 말했다.

두 사람의 첫 만남의 대해 고 대표는 조 교수의 자문을 통해 당시 개발 중이던 후보물질의 ‘TPP(타깃 제품 프로파일, Target Product Profile)’를 설정할 수 있었다고 전했다. 조 교수가 렉라자 개발을 위한 일종의 길잡이가 되어준 셈. 그렇게 탄생한 게 렉라자 초기 단계 물질인 ‘GNS-1480(유한양행 개발명 YH25448)’이다.

고 대표는 “EGFR 변이 폐암 치료제를 만들고 싶었지만 어떤 목표를 가지고 만들어야 할지 고민이었다. 이는 임상의가 가장 잘 알 것이라고 생각해 도움을 청했다”며 “당시 제노스코가 개발하던 약물이 여러 가지가 있었는데 어떤 걸 첫 번째로 개발하면 좋을지, 어떤 특징이 필요할지 물었고 하루 한 번 투약, 뇌혈관장벽(BBB) 투과 등을 제안 받아 거기에 맞는 걸 만든 게 바로 GNS-1480”이라고 설명했다.

첫 번째 공동 연구는 성사되지 못했지만 조 교수와 고 대표 사이에는 또 한 번의 우연이 찾아왔다. 조 교수가 2년간의 싱가포르 연수를 마치고 귀국한 2015년 9월의 일이다. 이보다 두 달 앞선 2015년 7월, 유한양행은 제노스코와 EGFR TKI 물질 GNS-1480에 대한 기술도입 계약을 체결했다.

조 교수는 “귀국하자마자 유한양행에서 기흥에 있는 중앙연구소에서 강의를 해달라고 부탁했다. 그래서 연구소를 찾아갔는데 당시 연구소장이던 남수연 박사(現 지아이이노베이션 사장)가 연구를 같이 해달라고 요청을 했는데, 그게 GNS-1480(YH25448)이었다”며 “싱가포르 연수 기간 동안 그 약물이 유한양행으로 라이선스인 됐던 것”이라고 말했다.

이어 “그 당시 남 박사와 서로 일면식이 없었다. 그런데도 연락을 한 연유를 들어보니 싱가포르 국가 과제로 써낸 3세대 EGFR 표적치료제 내성 연구 계획을 눈여겨 본 것이다. 당시 남 박사는 한국에도 이 분야에 관심이 있는 사람이 있구나 하고 생각하고 연락을 했던 것”이라고 했다.

조 교수는 YH25448 공동연구를 시작할 수 있었던 상황에 대해 “소설 같은 일”이라며 “남들 잘 안가는 싱가포르 연수를 떠난 덕에 한국과 싱가포르를 오가며 연구실을 키울 수 있었고, 귀국 직후 이른 시기 병원에서 폐암 분야 헤드를 맡으면서 임상책임자(PI)를 맡을 수 있는 환경이 만들어졌다. 무엇보다 그 때는 헝그리 정신이 있었다. 굉장히 열정적으로 연구에 임할 때였다”고 회상했다.

조 교수가 렉라자 연구를 맡게 되기까지 많은 우연이 작용한 것처럼 렉라자가 유한양행에 기술 이전되기까지도 많은 선택과 결정이 존재했었다. 지금은 누구나 탐낼 만한 파이프라인이지만 개발 초기 당시 렉라자의 진가를 알아본 곳이 많지 않았기 때문이다. 고 대표는 GNS-1480을 개발한 뒤 많은 국내 제약사 문을 두드렸다고 회상했다.

고 대표는 “가장 먼저 A사를 찾아갔었고, 그다음엔 B사도 갔었다. 이어 C사, D사에도 찾아가 문을 두드렸다. 그렇지만 다들 관심이 없었다. 그러던 차에 남수연 박사가 라이선스 인을 제안해 결국 유한양행과 기술이전 계약을 체결했다”고 했다.

이어 “이런 우여곡절을 겪고, 더불어 렉라자가 조 교수를 만날 수 있었던 건 운명이라고 생각한다”며 소회에 젖기도 했다.

“신약 개발 중 가장 힘들었던 건 주변의 냉소…오기로 버텼다”

우연인지 운명인지 모를 몇 번의 만남 속에서 상업화를 위한 렉라자 임상개발이 본격화됐지만 그 이후의 과정도 결코 순탄치 않았다. 환자 모집, 임상 수행 등 일련의 신약 개발 절차를 수행하는 것 외에도 국산 항암신약 개발 시도를 바라보는 냉소를 견뎌야 했기 때문이다. 후발주자로서 경쟁 약물들과 촌각을 다퉈야 한다는 것도 조 교수와 렉라자 앞에 놓인 과제였다.

조 교수는 지난 2017년 아스트라제네카의 3세대 EGFR TKI ‘타그리소(성분명 오시머티닙)’ 2차 급여 당시를 렉라자 개발 과정 중 가장 어려웠던 순간 중 하나로 꼽았다.

국내에 급여 약제가 등장하면서 렉라자 2상 임상시험에 참가할 환자 모집이 어려워졌기 때문이다. 이미 한미약품이 120명이 넘는 환자를 대상으로 임상을 진행해 ‘올리타(성분명 올무티닙)’를 국내에서 2차 치료제로 허가받은 상황이었다. 이에 맞춰 유한양행 또한 EGFR T790m 환자 120명 이상을 모집할 계획이었지만 결국 70명대에서 환자 모집을 마감해야 했다.

지난날을 돌아본 조 교수는 모두가 렉라자 개발을 독려한 건 아니었다고 회상했다.

조 교수는 “타그리소라는 너무 강력한 적이 나왔기 때문에 주변에서 ‘안 된다’, ‘너무 늦었다’, ‘하지 말라’며 말렸다. 해외 KOL(Key Opinion Leader)들뿐만 아니라 국내에서도 다들 안 될 거라고 했다”며 “당시에는 젊었기 때문인지 누가 그런 소리를 하면 오히려 오기가 생겼다”고 말하며 웃음을 지었다.

조 교수는 “국내에서도 천대받는 상황이었는데 해외에서는 오죽했겠나”라며 “2017년 토론토에서 열린 세계폐암학회에 렉라자 1상 결과 초록을 냈는데 미니 오랄로 선정되는 데 그쳤다. 학회 기간이 추석 연휴인데다 비행기가 연착되는 바람에 공항에서 하루를 더 묵어야 했다. 그렇게 우여곡절 끝에 발표를 마치고 귀국했는데 란셋 온콜로지 에디터로부터 연구를 게재하고 싶다는 연락을 받았다. 연락을 받고 렉라자 연구를 누군가는 알아봐주는구나라는 생각에 감격했다”고 전했다.

관련기사

- 유한양행 “렉라자, 폐암 1차‧2차 치료 모두 급여 가능"

- 국산 항암제 '렉라자', 글로벌 진출 첫발 떼다

- 타그리소·렉라자 1차치료 급여 확대…'코셀루고' 진입

- 유한양행 국산신약 렉라자, '조건부' 딱지 뗐다

- 政주관 첫 ‘약의 날’ 개최…유한양행 등 산업발전 공로 치하

- “렉라자, 뇌전이 환자에도 효과 확실”…LASER301 하위분석 공개

- 드디어 개발된 '한국인 맞춤형' 국산 폐암치료제?! 비용, 치료대상, 효과까지 '렉라자' 총정리!-[나는의사다 1069회]

- MARIPOSA 임상 성공 후 '렉라자' 美 진출 시나리오

- [ESMO 2023] 베일 벗은 '렉라자+리브리반트', 그 성과는

- [ESMO 2023] 첫 국산 블록버스터 신호탄 쏜 '렉라자'

- [ESMO 2023] 글로벌 항암 치료 각축전 막 올라

- 유한양행 ‘렉라자’ 1차 치료 급여 ‘초읽기’

- 항암 신약 들고 유럽 향하는 국내 기업들…2023 ESMO 주목

- 한국인 맞춤형 폐암치료제 '렉라자'

- [신년기획] 코로나19 넘어 전쟁까지 겪어야 했던 '렉라자'

- AZ ‘타그리소’ 1차 급여 등재…‘年 6800만→340만’

- 유한양행, JPM 2024서 "더 많은 혁신 신약 출시할 것"

- ‘렉라자’ 키운 유한양행 조욱제 대표, 연임 앞둬

- ‘리브리반트’, EGFR 엑손20 변이 폐암 1차 치료제 등극

- 마리포사 임상 NEJM 게재…‘렉라자’ 美FDA 허가 청신호